Que algún día moriremos es algo que todos sabemos. No podemos precisar ni cómo ni cuándo, pero sí que ocurrirá.

La muerte es, quizá, la manifestación más pura del principio de igualdad: nadie se libra de ella, ni ricos ni pobres.

La muerte, además, forma parte de nuestra vida cotidiana. Las cada vez más numerosas esquelas que publican los medios de comunicación dan fe de ello.

Lo que ya no es tan habitual es que uno se desayune con su propia esquela.

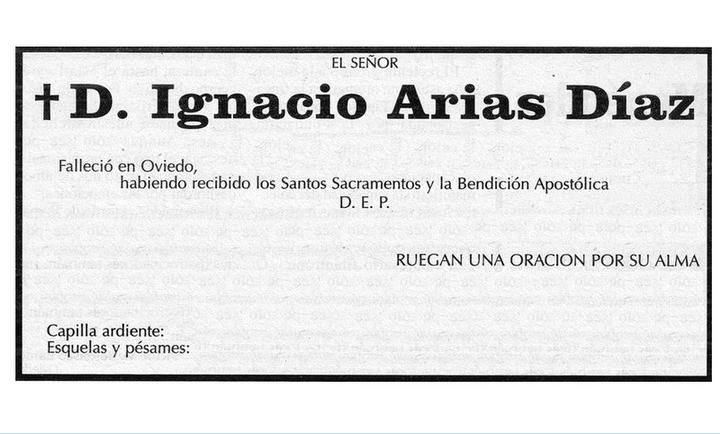

Eso es lo que me ha ocurrido en la mañana del pasado martes al ojear las necrológicas y constatar la existencia de la esquela que reproduzco, cuyos caracteres tipográficos transcribían mi nombre y apellidos. Poco importaba que el contenido estuviera referido a otra persona: la impresión fue insoslayable.

Lo cierto es que algún día (espero que muy lejano) se repetirá la misma secuencia. No solo aparecerán los caracteres tipográficos en cuestión, sino que, además, el contenido estará referido a mi persona. También es cierto que no estaré aquí para dar fe de ello.

La historia está plagada de anécdotas referidas a personas que se daban por muertas pero que estaban muy vivas.

Cuentan que Rudyard Kipling, al leer la noticia de su deceso en un periódico, les envió un telegrama pidiéndoles que ya que había muerto no olvidaran borrarle de la lista de suscriptores.

El erudito español Ramón Carande sintió curiosidad por saber qué decía de él la recién publicada “Enciclopedia de la cultura española”. Su sorpresa fue mayúscula cuando vio que, según el texto, había fallecido unos años antes. Indignado, envió una nota en la que decía: “Quiero rectificar un error del tomo V, pág. 479, según el cual he muerto en Sevilla en 1968. ¡Todavía no! Como respuesta recibió una carta de la editorial que afirmaba: ”Nuestra obra está escrita con rigor. Si dice que usted ha muerto, es que realmente lo está”.

En el lado opuesto, el bosnio Amir Behabovic simuló su fallecimiento en 2003 y celebró su propio entierro. Comprobó que ni una sola persona acudió a su falso funeral.

En mi caso, la publicación de la esquela en cuestión me ha permitido comprobar, más allá de la anécdota, que tengo buenos amigos, lo cual es reconfortante.

No me fascina la muerte. Tampoco me asusta. Mi único deseo en el trance final es superarlo dignamente, sin abatimiento ni dolor y sin sufrimiento para familiares y amigos.

He cumplido con los tópicos: hija, libro, árbol. Mi vanidad está colmada.

Comparto dosis de vida, cariño y amistad con visitas a los cementerios.

Todo lo anterior no obsta para que quiera llegar a los ciento diez años.

Que así sea y que vosotros lo veáis.