La colección de nostalgias -esplín escribía Umbral -comienza a hacerse insoportable. Uno que es masoquista, masoca como acuñamos nosotros mismos, cada día que pasa, que son muchos, lo ve mejor cuando tiene un rato. Es como los álbumes de antaño, los de los cromos de los futbolistas, los de Vida y Color, los de mi hermana de los vestidos de época y de papel de los chicles Nina y etcétera. En dos colecciones, voy por orden, se cruzan como siempre los caminos: la de las nostalgias y la de los futbolistas. Un amigo me aporta una servilleta de papel para apuntarla en el diario del papiro que uno lleva dentro, tatoo. Los porteros de los equipos, entonces arqueros o guardametas, en los tiempos de los barros, los barrizales, marcaban una línea desde la misma línea de la portería hasta el punto de penalti.

Los famosos nueve metros. Hoy, saben, tocan las redes sintéticas de una portería de diseño. El único gesto de humanidad que tienen algunos guardametas es poner unos ajos junto al poste izquierdo por superstición o dejarse unos guantes de reserva entre la espalda y la grada por si acaso.

No es de carne de gallina, pero aquella línea que en El Sadar, por ejemplo, marcaba uno de los diez o veinte suplentes de Iríbar que venían de Bilbao a Pamplona, una línea trazada con unas botas de tacos de goma, una línea de fusilamiento, la vertical de los topógrafos, la línea de Leonardo, es un recuerdo digno del propio recuerdo. Imagino, yo aún no estaba, que Lombardía en Buenavista o Castro en El Molinón hacían lo mismo, como el mismo Iríbar. Tal como lo vimos en televisión.

La línea marcada es siempre una frontera, las líneas que vemos en los mapas políticos y que no encontramos desde el avión a punto de aterrizar en Ranón. Las líneas aéreas. Las líneas de la mano que te coge la gitana y te marca, a elegir si quieres o no, la vida que no sabes por veinte duros. Larga vida a la gitana. Las líneas de la carretera volviendo a casa muy tarde, con los maizales a izquierda y derecha, sin saber cuántos kilómetros quedan o a cuántos estamos, también a izquierda y derecha, como en El guardián entre el centeno.

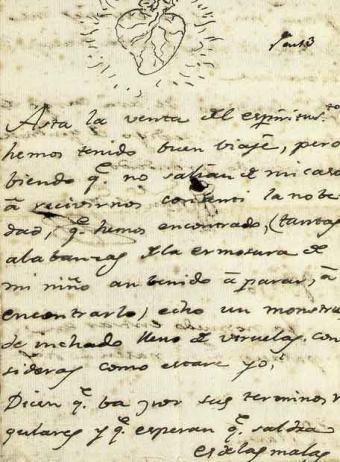

Las líneas, al fin, de tantas cartas con destino y sin regreso. Las líneas, al fin, del remitente, de la remitente, del remite. En estos tiempos en los que los buzones apenas acogen facturas bancarias y folletos de menús de comida rápida a domicilio, un remite a mano es un sobresalto, un aliciente, un atentado a la normalidad del ordenador y el correo electrónico. Una carta de amor es ya una bomba en este mundo de los ipods y las blackberry. “Por la presente quien suscribe desea transmitirle su interés por alcanzar el parabién de poder estrecharle la mano en persona en los próximos días, coincidentes con mi estancia invernal en el lugar donde habita junto a su familia, y del mismo modo presentar mis respetos a sus honorables padres…” Etcétera de ese amor carcundio, soso y entrañable de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. Amor de carta manuscrita por una sola cara en papel de carta precisamente, letra inclinada y rubrica alambicada. Líneas tendentes a torcerse a mitad de relato, a caer hacia la derecha hasta el punto de tener que pasar el recado a limpio.

Los remites solían llevar, además del nombre, una dirección a elegir: calle, ciudad y país. Sólo ciudad.

Eran cartas iniciadas con una cruz en el centro superior de la cuartilla, la fecha a la derecha y el Estimada señorita a la izquierda y dos puntos. Documentos que se guardaban en cajones recónditos porque era pecado desecharlos, tirarlos o romperlos. A veces para releer, a veces para devolver a su autora una vez resquebrajado el amor cursi, o en un enfado contundente.

No eran todas estas cartas al modo de Las amistades peligrosas pero sí provocaban zozobra, angustia, desazón y ternura. Cartas de juventud, líneas que en la madurez hacen ruborizarse al más intransigente de los corazones, pecados de juventudes absurdas, de corazones débiles y de dolores incomprensibles. Pruebas que quedan de que un día fuimos tontos, candorosos, poetas sin sentido de la rima, sin medida en el corazón. Lo que hoy llamaríamos gilipollas.

Los remitentes de las presupuestas o presuntas cartas de amor eran tímidos y solían poner iniciales, un dibujo, algún truco de una complicidad infantil y tontorrona. Luego estaban las cartas del amigo, del pariente emigrante y las cartas de la mili, broncas y toscas.

Repletas de hazañas innombrables en cualquier otro sitio. Lo que fueron las cosas, de un mismo puño y letra podían salir las cursis y las fanfarronas.

Divino tesoro.